Projektmanagement ist im Öffentlichen Dienst von besonderer Bedeutung, da Projekte oft komplexe Verwaltungsprozesse, gesetzliche Vorgaben und eine hohe Verantwortung gegenüber der Gesellschaft mit sich bringen. Ein strukturiertes Projektmanagement gewährleistet Transparenz, minimiert Risiken und stellt daher sicher, dass öffentliche Mittel effizient und zielgerichtet eingesetzt werden. Besonders vor dem Hintergrund zunehmender Dynamik, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung stellt sich nun die Frage, ob und wie agiles Projektmanagement im öffentlichen Dienst überhaupt möglich ist.

Agile und hybride Ansätze etablieren sich im Projektmanagement

Projekte in der öffentlichen Verwaltung werden häufig mit klassischen, planbasierten Projektmanagementmethoden durchgeführt, die Anwendung von agilen Methoden gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung.

Klassisches vs. agiles Projektmanagement

Der klassische Ansatz ist besonders weit verbreitet, da er eine klare Struktur sowie hohe Planbarkeit und Kontrolle ermöglicht. Gerade in einem Umfeld mit vielen Vorschriften und komplexen Entscheidungswegen bietet diese Methodik Vorteile, da sie eine schrittweise, dokumentierte Vorgehensweise unterstützt. Insbesondere bei weniger komplexen Projekten eignen sich häufig klassische Ansätze, wie das Wasserfallmodell. Bei komplexeren Projektvorhaben sind dagegen iterative und flexiblere Vorgehensweisen etabliert. Die Erstellung einer Stacey Matrix kann hierbei durch Einordnung des Projektvorhabens in die vier Kriterien “einfach”, “kompliziert”, “komplex” und “chaotisch” als Entscheidungshilfe zur Wahl des Ansatzes dienen.

Agile Projektmanagementmethoden setzen in der öffentlichen Verwaltung neue Impulse, indem sie die Nutzerorientierung stärken, Abstimmungszyklen verkürzen und die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Anforderungen erhöhen. Die Ansätze verbessern die Zusammenarbeit im Team und fördern Eigenverantwortung, Transparenz und kontinuierliche Verbesserung. Allerdings lässt sich agiles Arbeiten nicht eins zu eins auf den Öffentlichen Sektor übertragen. Viele Rahmenbedingungen – etwa feste haushaltsrechtliche Vorgaben, verbindliche Berichtspflichten oder lange Entscheidungswege – erschweren eine vollständig agile Vorgehensweise. Der Einsatz agiler Methoden ist daher nur dann sinnvoll, wenn sie gezielt und kontextbezogen eingesetzt werden. Nicht das agile Vorgehen an sich ist der Schlüssel zum Erfolg, sondern die Fähigkeit, agile Elemente dort einzubinden, wo sie einen echten Mehrwert bieten – etwa in der Entwicklung iterativer Lösungen, im Stakeholder-Dialog oder bei der teaminternen Selbstorganisation.

Hybrides Projektmanagement – Wenn Flexibilität auf Struktur trifft

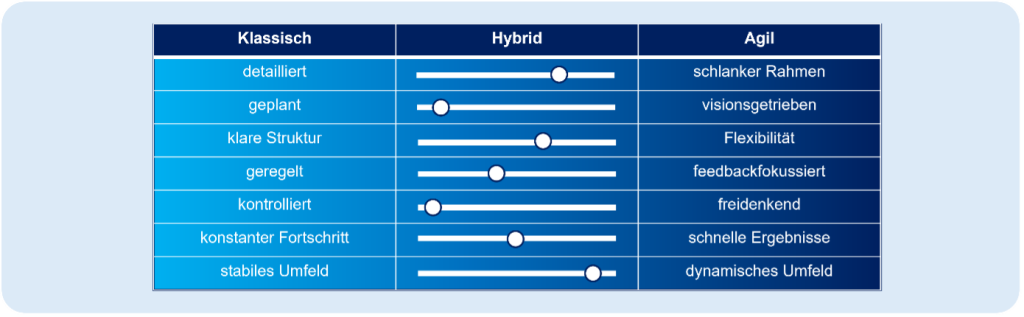

Vor diesem Hintergrund gewinnt das hybride Projektmanagement an Relevanz, da es verschiedene Methoden kombiniert. So lassen sich die jeweiligen Stärken von agilen und klassischen Ansätzen in einem angepassten Vorgehensmodell vereinen (siehe Abbildung 1 Eigenschaften der Projektmanagement-Methoden). Ziel ist es, sowohl die notwendige Planbarkeit und Dokumentation zu gewährleisten als auch die Flexibilität und schnelle Reaktionsfähigkeit agiler Ansätze zu nutzen. Damit bietet das hybride Modell eine praxistaugliche Lösung für die spezifischen Rahmenbedingungen in der Öffentlichen Verwaltung. Dies zeigt sich insbesondere dort, wo gesetzliche Vorgaben und politische Entscheidungswege klassische Elemente erfordern, gleichzeitig, aber agile Elemente wie inkrementelle Entwicklung oder regelmäßige Feedbackschleifen zur Zielerreichung beitragen können. Insbesondere für die Öffentliche Verwaltung bietet hybrides Projektmanagement daher eine wertvolle Chance, bewährte Abläufe zu bewahren und zugleich Innovation zu ermöglichen. Es unterstützt dabei, Projekte wirksam zu steuern, unterschiedliche Stakeholder einzubinden und schneller auf Veränderungen zu reagieren – ohne dabei an Klarheit oder Steuerbarkeit zu verlieren. Damit stellt es einen realistischen und gleichzeitig fortschrittlichen Weg dar, um die komplexen Herausforderungen moderner Verwaltungsvorhaben zu meistern.

Hybrides Vorgehen stellt jedoch besondere Anforderungen an Soft Skills von Projektmanagern. Sie müssen nicht nur klassische Steuerungsmechanismen beherrschen, sondern auch in der Lage sein, agile Prinzipien verständlich zu vermitteln, Widerstände abzubauen und eine Kultur der offenen Zusammenarbeit zu fördern.

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bei langfristigen Projekten im Öffentlichen Dienst

Langfristige Projekte im Öffentlichen Dienst bieten die Möglichkeit, mit klaren Strukturen und verlässlichen Rahmenbedingungen nachhaltige Ergebnisse zu erzielen – stellen dabei jedoch auch besondere Anforderungen an das Projektmanagement.

Zwischen Projektlaufzeit und Budgetvorgaben

Die Kombination aus langen Projektlaufzeiten und strikten Budgetvorgaben kann in der Praxis zu Spannungsfeldern führen, da über längere Zeiträume hinweg veränderte Anforderungen oder Rahmenbedingungen auftreten können, ohne dass das Budget entsprechend angepasst wird. Hinzu kommen komplexe gesetzliche Vorgaben und politische Entscheidungsprozesse, die hohe Anforderungen an Planbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Steuerung stellen. Für das Projektmanagement bedeutet das: Es braucht einerseits strukturierte Planung und Kontrolle – andererseits aber auch genügend Flexibilität, um auf Veränderungen reagieren zu können, ohne die Projektziele aus dem Blick zu verlieren.

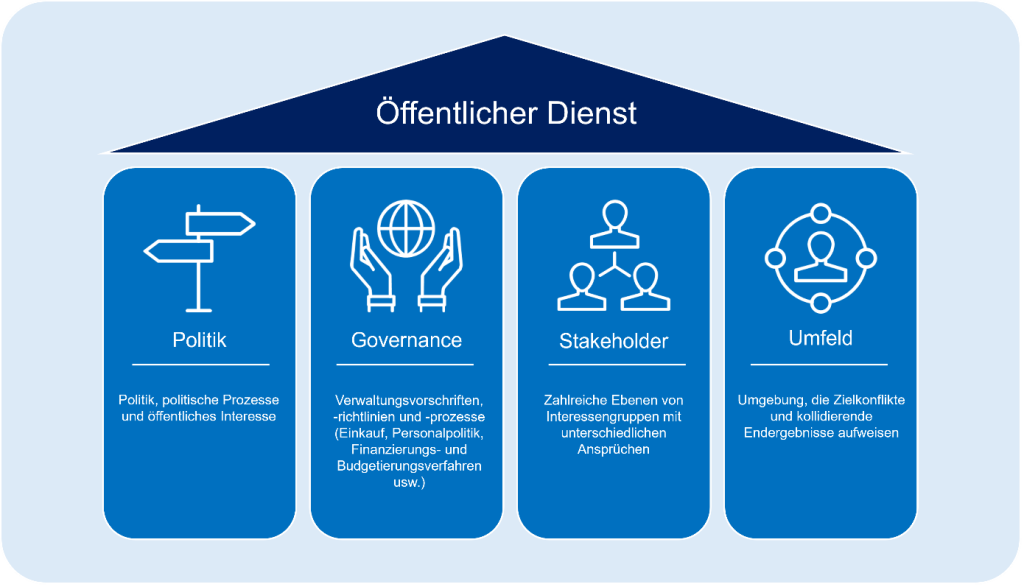

Die Abbildung 2 veranschaulicht vier zentrale Einflussbereiche, die bei der Planung und Durchführung von Projekten im Öffentlichen Dienst berücksichtigt werden sollten.

Das Onboarding von Projektmitarbeitern erfolgt häufig über Rahmenverträge mit externen Dienstleistern. Rahmenverträge bieten Vorteile wie Planungssicherheit, standardisierte Abläufe und eine gesicherte Ressourcenverfügbarkeit. Gleichzeitig können sie jedoch die Flexibilität einschränken, insbesondere wenn sich Projektanforderungen im Laufe der Zeit verändern und entsprechende Rollen nicht im verfügbaren Rahmenvertrag abgebildet sind. Solche Einschränkungen sollten im Projektmanagement möglichst früh berücksichtigt werden.

Haushaltszyklen und deren Auswirkung auf die Projektfinanzierung

Die Bindung der Projektfinanzierung an Haushaltszyklen ist eine zentrale Herausforderung für das Projektmanagement. Da Mittel in der Regel jährlich oder für bestimmte Haushaltsperioden bewilligt werden, muss die Projektplanung eng mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben und Zeitfenstern abgestimmt werden. Verzögerungen oder Verschiebungen im Projektverlauf können dazu führen, dass eingeplante Mittel nicht fristgerecht abgerufen oder eingesetzt werden können – was sich unmittelbar auf den Projekterfolg auswirken kann. Projektmanager müssen aus diesem Grund bereits in der frühen Planungsphase eine vorausschauende und realistische Ressourcenplanung vornehmen. Dazu gehört unter anderem die frühzeitige Berücksichtigung von Fristen zur Mittelbindung und -freigabe sowie eine strukturierte Aufteilung der Projektphasen entlang der verfügbaren Haushaltsmittel.

Zusätzliche Herausforderungen können entstehen, wenn sich im Laufe der Zeit die haushaltspolitischen Rahmenbedingungen ändern – etwa durch neue politische Prioritäten. Solche Veränderungen wirken sich nicht nur auf die Finanzierung aus, sondern können auch zu einer veränderten Gewichtung oder Verschiebung der Projektziele führen. Nachhaltiges Projektmanagement im Öffentlichen Dienst erfordert methodisches Know-how und ein gutes Verständnis für finanzielle, administrative und politische Rahmenbedingungen.

Das Projektteam bei langen Projektlaufzeiten

Aufgrund der Komplexität und der oft langen Laufzeit öffentlicher Projekte kommt es zudem häufig zu personellen Veränderungen im Projektteam. Um dennoch Kontinuität und Effizienz zu gewährleisten, ist eine detaillierte und verständliche Dokumentation sowie ein umfassendes Wissensmanagement erforderlich. Neue Teammitglieder müssen zügig eingearbeitet werden; dabei unterstützen klar definierte Übergabeprozesse, praxisorientierte Schulungen und gezielte Onboarding-Formate. Eine offene, transparente Kommunikationskultur fördert zudem die Zusammenarbeit und erleichtert den Wissenstransfer im gesamten Projektteam.

Ein funktionierendes Wissensmanagement bildet zudem die Grundlage für den späteren Betrieb, der auf die im Projekt erstellte Dokumentation angewiesen ist, um Aufgaben nahtlos fortführen zu können.

Fazit

Ja, agile Methoden lassen sich auch im Öffentlichen Dienst anwenden. Projektmanagement in diesem Umfeld erfordert neben strukturiertem Vorgehen und methodischer Kompetenz vor allem Flexibilität und ein gutes Verständnis für politische, rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen. Insbesondere hybride Projektmanagement-Methoden können dabei unterstützen, organisatorische Vorgaben mit einem agilen Projektumfeld zu verbinden.

Besonders wichtig sind ausgeprägte Soft Skills, Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, diplomatisches Geschick und die Fähigkeit, Veränderungen aktiv zu begleiten. Projekte lassen sich nur dann nachhaltig, wirkungsvoll und mit agilen Methoden umsetzen, wenn fachliches Know-how mit sozialen Kompetenzen Hand in Hand gehen. Erst dieser ausgewogene Mix ermöglicht es, auf dynamische Anforderungen flexibel zu reagieren und gleichzeitig ein stabiles Fundament für den Projekterfolg zu schaffen.